01

GESCHICHTE

Die Entstehung der Huttenburg

Die Geschichte der Huttenburg beginnt im Jahr 1857, als der Leipziger Advokat Carl-Theophilus von Hüttner und seine Frau Albertine das Gelände eines offenen Dreiseitenbauernhofes erwarben, das zuvor Johann Gotthelf Weber gehörte. Das Grundstück befand sich damals noch im Besitz des Rittergutes Siebeneichen und war bis 1885 zur Abgabe verpflichtet. Von Hüttner, ein Mann mit einer Leidenschaft für das Mittelalter, beauftragte den Architekten und Semperschüler Oskar Mothes mit dem Bau eines herrschaftlichen Herrensitzes, der die Romantik des Mittelalters verkörpern sollte.

Der Bau der Huttenburg im Stil der Ritterromantik nahm bereits im Frühjahr 1857 Gestalt an. Es sollte ein imposanter Landsitz entstehen, dessen zentraler Bestandteil ein 28,8 Meter hoher Turm mit Wendeltreppe war. Die Grundsteinlegung fand am 27. April 1857 statt, und der Bau des Turms war bereits im Oktober des gleichen Jahres abgeschlossen. Von Hüttner taufte seinen neuen Herrensitz zu Ehren des berühmten Reichsritters und Humanisten Ulrich von Hutten, einem bedeutenden Wegbereiter der Reformation. Eine Statue des Ulrich von Hutten ziert bis heute den Turmunterbau der Huttenburg.

Ein Burgbau im Stil der Ritterromantik

Die Huttenburg sollte im Wesentlichen wie eine mittelalterliche Burg wirken und zugleich den Komfort eines eleganten Landsitzes bieten. So wurde nicht nur ein stattlicher Turm errichtet, sondern das gesamte Anwesen mit weiteren Gebäuden und einer prächtigen Gartenanlage ergänzt. Das Herrenhaus im Stil eines kleinen Schlosses wurde von Meißner Handwerkern errichtet und war mit antiken Möbeln, Gemälden, Kacheln und einer geschnitzten Holzkassettendecke ausgestattet. Besonders prunkvoll war der Rittersaal, der mit Kronleuchtern, Glasmalerei und schweren Gobelinvorhängen geschmückt war.

Neben dem Herrenhaus und dem Turm umfasste die Huttenburg auch eine Remise für Kutschen, ein Kornhaus als Scheune und ein Stallgebäude. Der gesamte Wirtschaftshof wurde von einer Zinnenmauer umschlossen, was der Burg eine zusätzliche mittelalterliche Note verlieh. Der Hauptzugang wurde durch einen imposanten Torbogen mit Glockentürmchen markiert. Eine besondere Bereicherung war die hauseigene Kapelle, die dem Ensemble einen sakralen Akzent verlieh. Weiterhin erwarb von Hüttner 1859 das benachbarte Erlichtsgut, wodurch eine weitläufige Park- und Gartenanlage entstand, die zusammen mit einem Gärtnerhaus und einem Gewächshaus die Huttenburg zu einem wahrhaft prachtvollen Anwesen machten.

Eigentümer der Huttenburg

Mit Fragezeichen versehen = schlecht lesbar im Original. Grundbücher wurden erst um 1850 eingeführt, deswegen gab es vor 1857 keine Eintragung,

Die Entstehung der Huttenburg

Der Name "Huttenburg" verweist auf Ulrich von Hutten, einen bekannten Reichsritter, der vor allem als Mitverfasser der „Dunkelmännerbriefe“ und als scharfer Kritiker der römischen Kirche bekannt wurde. Er spielte eine Schlüsselrolle in der frühen Reformationsbewegung und setzte sich für die Verbreitung von Humanismus und Reformation in Deutschland ein. Die Statue von Ulrich von Hutten, die am Turmunterbau der Huttenburg angebracht wurde, erinnert noch heute an diesen bedeutenden Namenspatron der Burg.

Die wechselvolle Geschichte

Nachdem von Hüttner 1867 die Huttenburg verkaufte, wechselte das Anwesen mehrfach seinen Besitzer. Zunächst gehörte die Huttenburg der Freiin von Marvedel-Haldener, dann dem Rentner Leopold Isaac aus Berlin, der größere Reparaturen durchführen ließ. In den folgenden Jahrzehnten war die Huttenburg jedoch von einem stetigen Besitzerwechsel geprägt. Der berühmte Berliner Oberstleutnant Charles Lomax erwarb das Anwesen 1903 und behielt es bis 1922. Danach wurde die Huttenburg von Oberstleutnant Alfred von Olberg, einem erfahrenen Landwirt und Geflügelzüchter, übernommen, der den Betrieb mit seiner Frau in den folgenden Jahren als Land- und hauswirtschaftlichen Lehrbetrieb fortführte. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde der Betrieb jedoch gestört, und von Olberg verstarb als Insasse eines Kriegsgefangenenlagers nach 1945. Seine Witwe Else von Olberg hielt den Besitz nach dem Krieg aufrecht, bis sie 1963 in den Westen übersiedelte und die Huttenburg dem Verfall überlassen wurde.

Der Verfall und die Restaurierung

Ab den 1960er Jahren begann der Verfall der Huttenburg, da das Interesse an der Erhaltung des Bauwerks im Zuge der politischen Veränderungen und der Mangelwirtschaft in der DDR stark zurückging. 1973 entschloss sich die Stadt Meißen, das Anwesen auszubauen, doch der Verlust wichtiger Kunst- und Bauelemente war zu dieser Zeit bereits nicht mehr rückgängig zu machen. Der Abriss vieler ursprünglicher Gebäude, wie der Remise, des Kornhauses, der Stallungen mit den zugehörigen Zinnenmauern, zerstörte die ursprüngliche Vielgestaltigkeit der Huttenburg. Heute ist nur noch die kleine Kapelle des ursprünglichen Anwesens weitgehend erhalten, die 2020 liebevoll restauriert wurde. Der einstige Glanz der Huttenburg, der das Bild einer mittelalterlichen Romantik widerspiegelte, ist leider weitgehend verblasst. Der historische Wert der Huttenburg ist dennoch unbestreitbar, und das Bauwerk bleibt ein faszinierendes Zeugnis des Historismus und der Zeit der Romantik.

Fazit

Die Huttenburg in Meißen stellt ein einzigartiges Beispiel für die mittelalterliche Romantik des 19. Jahrhunderts dar. Sie erinnert an eine Zeit, in der die Sehnsucht nach einer idealisierten Vergangenheit die Architektur prägte und zu eindrucksvollen Bauwerken führte. Nach weitreichenden Veränderungen und dem Verfall in den letzten Jahrzehnten entsteht aus der Huttenburg wieder ein historisches Zeugnis, das von der kulturellen Bedeutung der Region und der Vision ihrer damaligen Besitzer zeugt.

Der Architekt dieses neugotischen Meisterwerkes war Oskar Mothes.

02

UMBAU 1970er

Nach dem Verfall in den 60iger Jahren erfolgte ab1974 ein Umbau zu Wohnungen. Dabei wurden die Remise, das Kornhaus, der Turm, die Stallungen im Innenhof, beide Torbögen, die zinnenverzierten Giebel, das alte Dach sowie alle Erker abgerissen und aus diesem kulturellen Schatz ein gesichtsloses sozialistisches Einheitswohnhaus gemacht.

03

ZUSTAND 2018

Nachdem 2012 der letzte Mieter auszog, verfiel die Huttenburg zusehends immer schneller. Bei der Friedenskapelle begann dieser traurige Zustand schon deutlich früher.

04

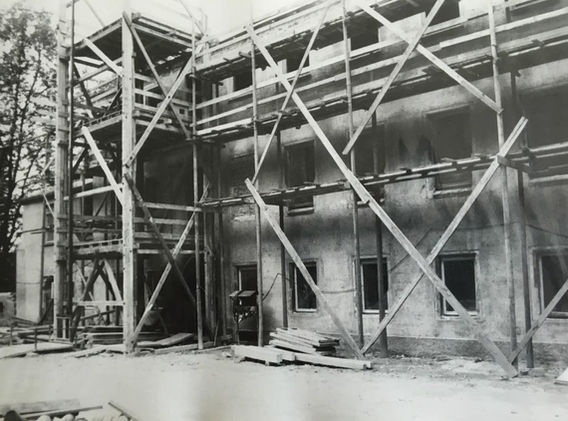

BAUMASSNAHMEN

2018 begann die Rettung der Huttenburg. Es folgten sehr aufwändige Abbruch und Umbaumaßnahmen unter denkmalschützerischen Gesichtspunkten, welche deutlich mehr Zeit als ehemals geplant benötigten. Die Umbaumaßnahmen wurden teilweise mit Mitteln aus dem Sächsischen Haushalt unterstützt

05

FRIEDENSKAPELLE

Durch die unkomplizierte Vergabe von Fördermitteln des Freistaates Sachsen konnte der Friedenskapelle als erstem Bauabschnitt ihre alte Schönheit zurückgegeben werden.

Die Friedenskapelle kann für kleine Veranstaltungen oder freie Hochzeiten gern gebucht werden.

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular auf der Hauptseite.

06

HEUTE

Es ist geschafft, die fünf Vierraum und jeweils eine Zwei- und Fünfraum Wohnung können bezogen werden.

Die Huttenburg erstrahlt in neuem Glanz.

Die Arbeiten gehen mit dem Turm, den Außenmauern, dem Torbogen und der Remise weiter.